AWARDS 2020

短編部門グランプリ

GRAND PRIX FOR SHORT FILM

- Jury Statement

-

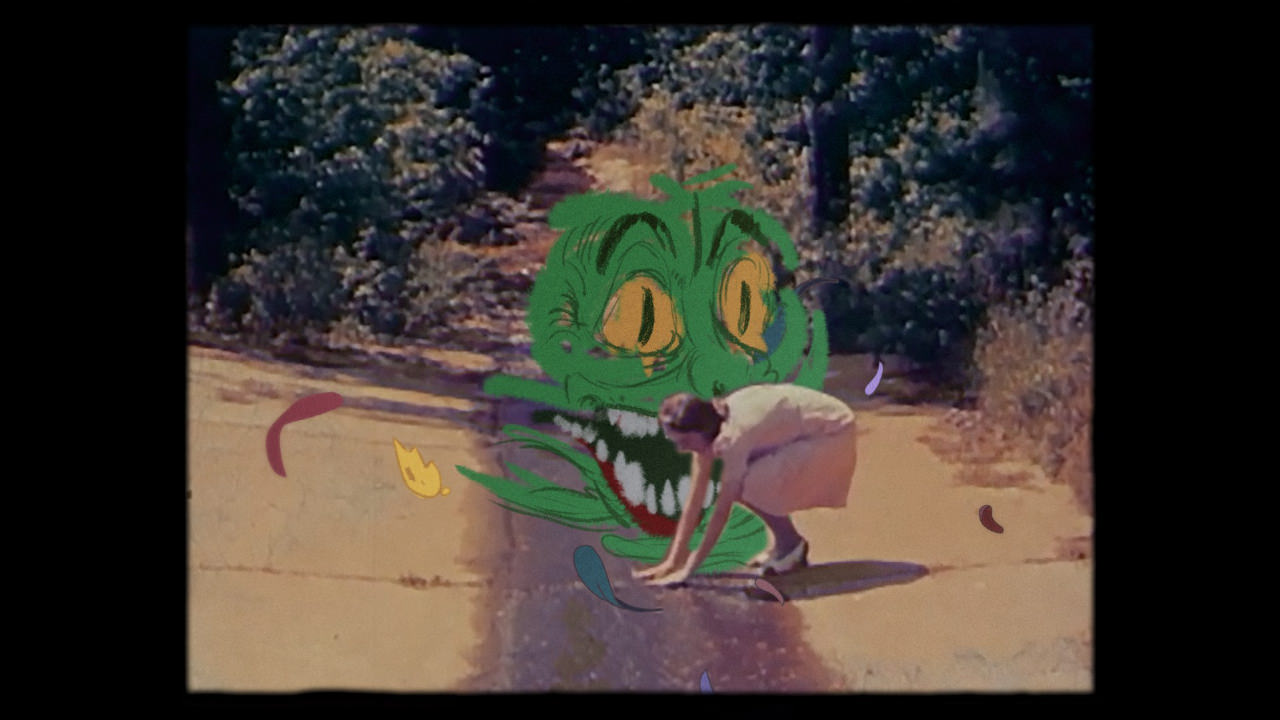

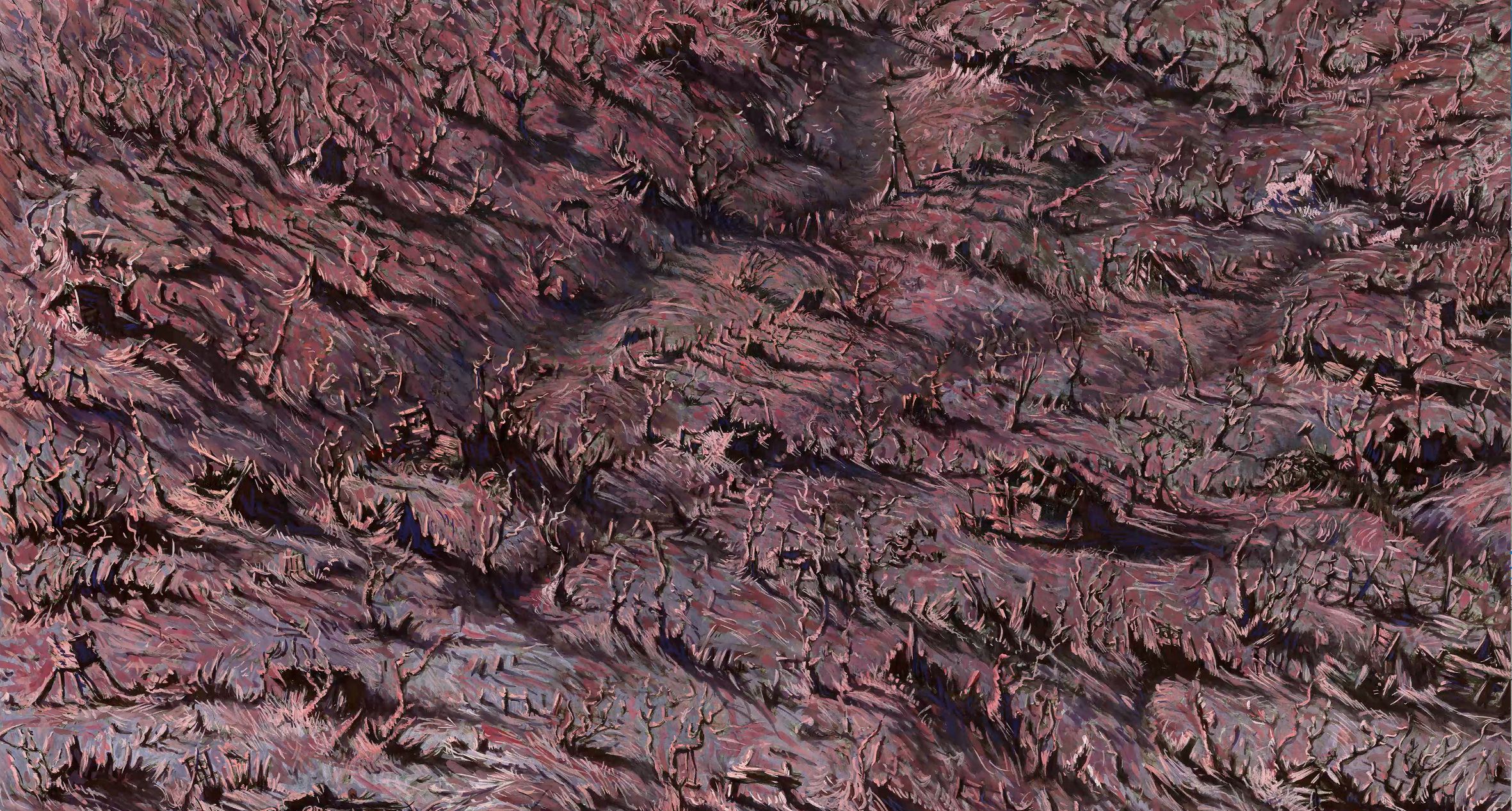

世界中で新型コロナウイルスの脅威が拡大した2020年、感染率も高く、第二波のロックダウンが騒がれているUKからこの作品が生まれたことは大変重要な意味を秘めている!ポストパンデミック時代の我々のライフスタイルは、理性を持つ人間が自然や環境どのように対応していけばよいのかが問われているからである。今年、ロックダウンされた都市の空気は排気ガスから解放され澄み渡り、都会の狂騒は消え、動物たちが街に降りてきたという。野生生物の搾取や生態系の破壊が一時停止したコロナ禍をカルト映画の巨匠アレハンドロ・ホドロフスキーは「惑星の健康が回復した」と言い放ったが、このアニメーションは、サイケデリック・リチュアル、もしくはアブストラクト・ペイガニズムとして語りたくなるような、イノセントな精霊と貪欲な人間との、ゆるふわハードコアな大自然攻防である!このアニメには人間中心主義的に警鐘を鳴らし、地球の環境を回復させるための魔術が指南されている!!! 宇川 直宏

It's very significant that this film comes from the UK, where the threat of a new coronavirus is growing around the world in 2020, where infection rates are high and a second wave lockdown would be possible because our lifestyles in the post-pandemic era are in doubt because of how rational humans should respond to nature and the environment! This year, the air in locked-down cities has been cleared of exhaust fumes, the urban frenzy has dissipated, and animals have descended on the streets!! While cult film maestro Alejandro Jodorowsky claimed the health of the planet has been restored thanks to the corona disaster, in which the exploitation of wildlife and the destruction of ecosystems has come to a pause, this animation film, which we might describe as a psychedelic ritual or abstract paganism, is about a loose but hardcore natural battle between a ravenous human and an innocent spirit! This film is an anthropocentric alarm and points to the magic of restoring the planet's environment!!! Naohiro Ukawa

日本グランプリ

JAPAN GRAND PRIX

- Jury Statement

-

言葉では伝えにくい繊細な人間の感情の機微を線だけの表現で見事に具現化している作品です。セクシュアリティの芽生えや劣等感、複雑でデリケートな感情が混じり合った思春期の「好き」のリアリティに、心を動かされました。アニメーション表現の奥深さと可能性を秘めた本作に、日本グラプリを授与できることを光栄に思います。 田坂 博子

This work beautifully embodies the subtleties of delicate human emotions that are difficult to convey in words, using only lines. The jury was moved by the reality of "liking" in adolescence, a mixture of budding sexuality, feelings of inferiority, and complex and delicate emotions. The film has hidden depth and potential for animation expression in the future. Hiroko Tasaka

新人賞

NEW TALENT AWARD

- Jury Statement

-

シンプルでかわいい画面デザイン、丁寧で意外性もあるモーション、心くすぐるサウンドといった視聴覚の良さと、主人公が旅の道中で出会うキャラクター達のはっとする刺さる言葉が奥深い印象を与え、エンディングテーマの蛍の光で胸がいっぱいになりました。このレトロなPCゲームのような完璧な絵作りが学生による作品ということに驚きました。(AC部)

Speech by AC-bu A simple and cute graphic design with the careful and unexpected motions, the tantalizing sounds. The words from the characters the boy encounters on his journey make a deep impression, and the ending theme Auld Lang Syne filled our heart. Surprising expression with a retro PC-game like artwork, created as a student film.

短編部門審査員特別賞(宇川直宏)

SPECIAL JURY AWARD FOR SHORT FILM (UKAWA NAOHIRO)

- Jury Statement

-

ウィズ/アフターコロナや、ポストコロナの時代において、いかにしてXR的表現をエンターテインメントに取り入れるのかを誰もが模索している現在、この作品は大変重要な批評性を持っている。まず、この作品は、メタバースであるオンラインシューティングゲーム「バトルフィールドV」の戦場からいかに脱走し、消えることが可能であるか?を1本の線も引かず、すべてゲーム実況の方法論で語っている。コロナ禍において大きなバズを生んだ「フォートナイト」でのトラヴィス・スコットのライヴは「歴史的転換点」と語られ、喝采を浴びているが、これは全くその逆の論調である。オンラインゲームのなかにいきなり巨大化したトラヴィス・スコットが降臨して、新たなライヴ体験を果たしていた、あのユーザーの没入感は確かに「かつてなかった何か」であったが、これは、その没入感から距離を取り、ひとり冷めた距離で実存主義を批評する!!!メタアニメーション/ポストアニメーション!の極点である!!

宇川 直宏At a time when everyone is trying to figure out how to incorporate XR-esque expressions into entertainment in the age of wiz/after-corona and post-corona, this film has a very important critical nature. The film tells how it is possible to escape and disappear from the battlefield (it is a metaverse) of the online shooter Battlefield V without drawing even a single line, and it's all told in the methodology of gameplay video. This film is the exact opposite to, for example, Travis Scott's live performance in Fortnite, which generated a huge amount of buzz in the time of Corona disaster and has been described as a "historical turning point" and applauded, That user's immersion in a new live experience, with a suddenly gigantic Travis Scott descending into an online game, was indeed "something that had never been done before", but this film takes distances from that immersiveness and critiques existentialism from a single, cold distance!!! It is at the top of meta-animation/post-animation! Naohiro Ukawa

短編部門審査員特別賞(田坂博子)

SPECIAL JURY AWARD FOR SHORT FILM (TASAKA HIROKO)

- Jury Statement

-

自分はどこから来てどこに行くのだろうか。主人公の頭の中の問いが、幻覚となって混沌を彷徨う、その一瞬一瞬が刻み込まれた作品です。繊細な線の描写、水彩の鮮やかな色彩が、日常のノイズや抽象的な音楽と混ざりあい、驚くような奥行きのある景色を生み出しています。都市の排他性、歴史、人種等の社会的事象をアニメーションでしかできない手法で実験を重ねている点に非常に感銘を受けました。 田坂 博子

Where do I come from and where am I going? In this film, these questions keep wandering in the main character's head and are recorded in the form of hallucinations and chaos at every single moment. Delicate lines and the vivid colors of watercolors mingle with the noise of everyday life and abstract music to create a landscape of incredible depth. It is very impressive that the filmmaker describe social events such as urban exclusivity, history, and race in a way that only animation can achieve. Hiroko Tasaka

短編部門審査員特別賞(AC部)

SPECIAL JURY AWARD FOR SHORT FILM (AC-BU)

- Jury Statement

-

この作品は、作者の確かな観察力と選ばれた線によって、終末期を迎えた老人たちがリアルに描かれた作品です。素早く描き出されたクロッキーとノートの質感を活かした技法は、とても生々しく鮮烈な印象を受けました。ゆっくりとおしゃべりをする老人たちと、背後でてきぱきと働く施設の人々とのコントラスト。これを、鉛筆の線を擦ってスピード感を出すという、スマートな技法で表現することには驚かされました。光の差し込んだ明るい部屋の中で、施設の人々の温もりに触れながら過ごす老人たち。自分の終末期も、こんな穏やかに過ごせたら幸せだろうな、と感じさせる作品でした。 AC部

This film is a realistic portrayal of old people in their final days, by the artist's unerring observation and carefully chosen lines. The swiftly drawn croquis and the technique of using the texture of the notebooks make a very vivid impression. The contrast between the old men chatting slowly and the people in the facility working hard in the background...We were surprised that the filmmakers used a smart technique to create a sense of speed by rubbing pencil lines. The old people spent their time in a brightly lit room, feeling the warmth of the people at the facility. We would be happy if we could spend our final days in such a peaceful manner. AC-bu

長編グランプリ

GRAND PRIX FOR FEATURE FILM

- Jury Statement

-

わたくしごとながら、わたしは、第二次世界大戦前後の日本の小さな片隅を、つまりある個人の視野から見えるだけの限りある世界の片鱗を描いたアニメーション映画を作りました。作りながら考えたのは、「これらはあくまで片鱗の手ざわりでしかないのであり、そこで描かれたものだけで『世界』とはこういうものなのだ、と捉えることはできない。もっとほかの世界の片隅たちと照らし合わされることで、ようやく『世界』とはどのようなものだったのか、うっすら感じられて来るのだろう」ということでした。

その反対に、いきなり「世界」なるものを描こうとしても、それは為し得ることではありません。「世界」とはあくまで細かでささやかなディテールの集合体なのであって、「世界」というなのひとつのものが大掴みに存在しているものではないからです。

そのように思いながら見回してみると、ちょうどこの地球上のあちこちで開かれる国際アニメーション映画祭では、同じように、ある個人の視野から見えた、限りある世界の片鱗を描いた作品に出会う機会が増えて来つつあることに気づきます。アニメーションはかつては子どものためのもの、子どもにとって大切な想像力の広がりを示すものでした。いま、アニメーションの表現域は拡大し、それは大人であるわたしたちに対して、むしろ想像力を混じえない、「世界」の片鱗の生な肌ざわりを描く道を選び始めていたのでした。

それらの新しいアニメーションの作品群は、魔法などは描かれず、宇宙に飛び発つこともせず、この実際の大地の片隅で何が起こったのか、戦争、内戦、社会的な事象の間で小さな一個人がどのような体験を負ったのか、そうしたものを描く目を研ぎ澄ませようとしているのでした。ときには現実の出来事を背景にした創作的な物語の姿をとりつつ、ときにはアニメーションドキュメンタリーという姿をとりつつ。

それらの作品が描くものは、やはりその中に登場する個人の体験としての限界の中にあるもので、だからこそ大切なものです。そのひとつだけで「世界」を体験したような気になってはいけませんが、けれど、そうしたひとつひとつが集まることでやがて、わたしたちがそこに属する「世界」が姿を現してくる。

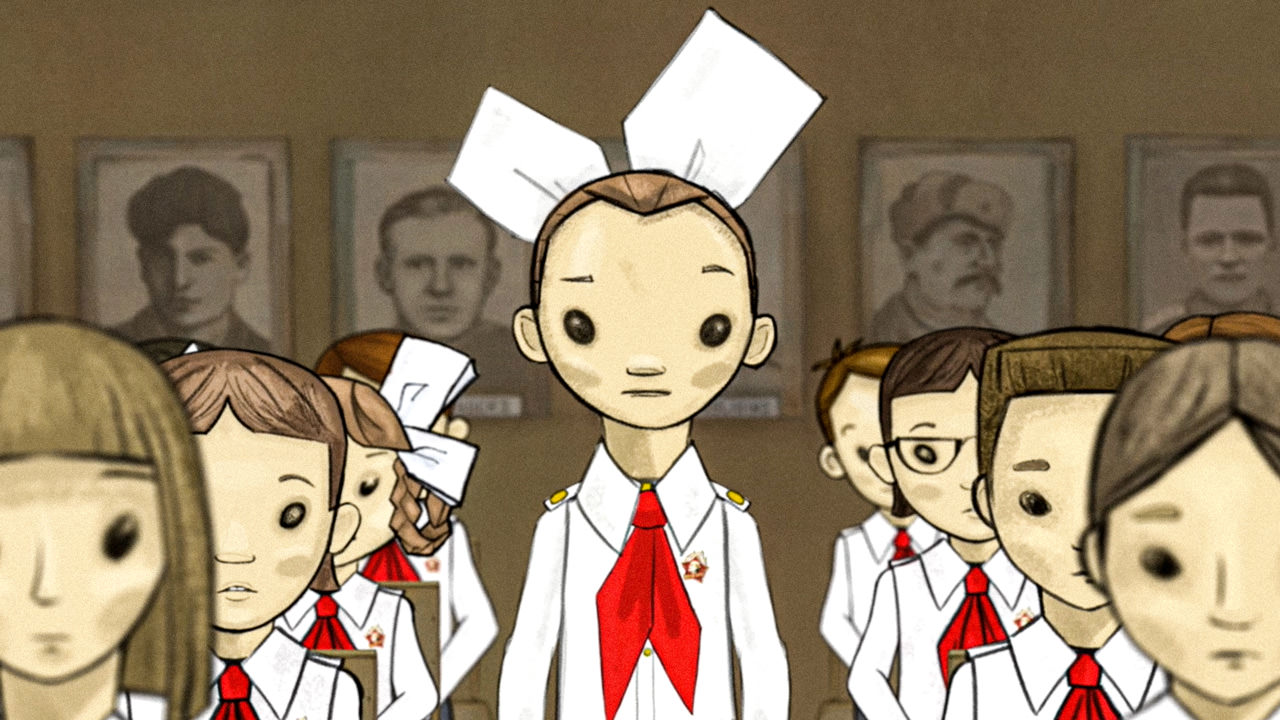

世界一美しい国と呼ばれた土地にはかつて何があったのか、どんな人たちが住んでいて、彼らはそれぞれどんな生き方をしたのか。水色が好きだと言っていた少女のリボンの色が変わってゆく。映画の冒頭で眺める海の美しさ、結末で眺める海のまた違った美しさ。それを眺める人たちの姿。

「My Favorite War」という刺激的な題名のアニメーションドキュメンタリーを通じて、わたしたちはまたたくさんのささやかで大切な体験に触れることができました。それらはわたしたちの世界の切実な一部です。 片渕 須直I made an animation film that depicts a small corner of Japan before and after World War II, that is to say, a glimpse of the limited world that can be seen from a certain individual's perspective. As I was making the film, I thought, "These are just glimpses of the world, and it is not possible to understand 'the world' itself with a single film alone. By comparing it with other corners of the world, we can finally get a glimpse of what the world is like." It means you will never be able to express the world itself because the world is a collection of small, insignificant details. There is not a single "world" in its own right.

As I look around with this in mind, I realize that at international animation film festivals held around the world, there are more and more films that depict glimpses of a finite world seen from the perspective of an individual. Animation used to be for children, to show them the breadth of their imaginations, which was so important to them. Nowadays, animation has expanded its range of expression, and it has begun to choose the path of depicting raw of the "world" to us, the adults, without imaginative elements.

These new animated films do not depict magic, nor do they fly off into space, but rather try to sharpen our eyes to see what happened in this real corner of this planet, and what a small individual's experience was during wars, civil wars and social events, sometimes in the form of fiction based on real events, sometimes in the form of an animated documentary.

What these works depict lies within the limits of the individual experiences of the people in them, and that is why they are so important. We should not feel as if we have experienced the "world" with just one of these films, but when they come together, they reveal the "world" to which we belong.

What happened in the past to the land that was called “the most beautiful country in the world”, what kind of people lived there, and how did they live life? The girl once said she liked blue but the color of her ribbon gradually changed. The beauty of the sea seen at the beginning of the film is different from the one of the sea seen at the end with the different people looking at it.

Through the animated documentary with the provocative title, we have also been able to touch many small but important experiences. Now they are a sincere part of our world.

Sunao Katabuchi

長編部門審査員特別賞

SPECIAL JURY AWARD FOR FEATURE FILM

- Jury Statement

-

この作品は、まるで誰かの夢の中を覗き込むような気もして、時には古いTVの画面を介して、誰かの頭の中を覗いているようでもあります。線だけのイメージやカットアウトで加わる背景や動きが見なじみがありながら、興味深いです。つながるようでつながらない話は散らばっている記憶の断片のように感じられます。童話を読んでくれるシーンや、電車の中での会話、窓の外に見える風景、または四角いスクリーンまで、フィルムのフレームのように刻印されている記憶が、時には続いていて、時には断絶されながら流れています。作品全体に流れる、ポーランドの歌手の歌は作品に適切な雰囲気を加えてくれています。11年という監督の長い時間が溶けているこの作品は、観客にとって誰かの記憶の中に入って出てきたような感じと一緒に長い間反芻され、思い出されていくと思います。

チェ・ユジンThe film feels like looking into someone's dream, sometimes through the screen of an old TV, or sometimes directly looking into someone's head. It is interesting that the backgrounds and movements that are made by cut-outs or sometimes just lines are familiar yet interesting to look at. The stories that seem to be connected and not connected feel like fragments of scattered memories. People reading fairy tales, conversations on a train, the landscape outside the window, or even a square screen...Memories are imprinted like film frames, sometimes continuing, sometimes disconnected. Polish singer's songs, which run throughout the film, adds the right atmosphere to the work. In this film where the 11 years of the production time of the director melt, the viewer experiences as if they have walked into and out of someone else's memory. The memory of watching this film will stay for a long time and will be remembered.

Yujin Choi

学生グランプリ

BEST STUDENT FILM

- Jury Statement

-

私たちは常に回っていて、回ることで命が宿ります。この作品は、まるで私たちの何気ない営みを見守ってくれているような、安心感で包んでくれます。

模様には思いもよらないリズムが宿り、生き生きとした音が聞こえてきます。

この先、もし、私たちが滅んでも、何千年、何万年と、この星の植物や動物たちの前にたたずみ続けるかもしれません。太古から未来まで繋がっているような気持ちにさせてくれます。土から吸い上げた栄養で生きる私たちは、土にまた還る。炎で焼くことは、この世界に身を置く通過儀礼のようであり、さわれることが愛おしく、終わることは始まりであり、物が動いた時の新鮮な喜びを思い出させてくれる、作品です。

幸 洋子We are always spinning, and as we spin, we come to life. This film about spinning surrounds us with a sense of security, as if it is watching over our casual activities.

In this film, the patterns have an unexpected rhythm to them, and they sound alive. Even after our extinction, these patterns may continue to exist among the plants and animals on this planet for thousands or tens of thousands of years to come: it makes us feel as if we are connected from the ancient times to the future. We live on nourishment sucked up from the soil, and we return to the soil again some day. Burning with the flame is like a rite of passage into this world. This film is a work of art that reminds us that touching is lovely, ending is a beginning, and the movement of things is a fresh joy.

Yoko Yuki

学生部門審査員特別賞

SPECIAL JURY AWARD FOR STUDENT FILM

- Jury Statement

-

成熟する、というのはどういったことなのでしょうか。

世の中のルールなんて少し踏み外しても平気、と思って生きている。虫けらなんて踏み潰してもなんてことない、と思って生きている。大人みたいに背伸びしているけど、未熟そのもの。

やがて、たったひとつの出来事が、世界を塗り替える。

平気で虫けらを踏み潰していた自分たちの中にも同じような小さな存在が宿っていることに気がつく。虫を見ても、もう二度と踏み潰すことなんてできない。それは自分たち自身と等しいものなのかも知れないのだから。

自分たちのか細さを思い知りつつあるとき、初めて心に入って来た先人たちの声。それは文学という姿をとっていて今まではよく理解できないものだったのだけれども、まるで抽象的なもののようにばかり聞こえていたものだったのだけれども、今ではまるで身近なことのように思えてならなくなっている。語られていたのは、自分たちが置かれているこの状況そのものじゃないか、と。

少女たちの辛い現実と、文学による表象を重ねて描く表現力。そうしたこともまた、ひとつの作家的到達のなせるわざです。

片渕 須直What does it mean to be mature?

When you think it's okay to transgress the rules of the society a little bit or it's no big deal to step on and kill a small and weaker thing like a worm, you are nothing but immature even if you think you live like adults.

Sooner or later, an event may change the world like when you realize that the same small existence may reside within you. After that, you no longer can step on insects. For it may be equal to ourselves.

When you begin to realize our fragility, the voice of our predecessors may enter your mind for the first time as in the form of literature. It was the voices that were previously incomprehensible because it sounded abstract, but now they seem familiar, as if it says about the situation we're in.

The expressive power is born when a painful reality of a girl and a representation in literature overlap. This is what the filmmaker achieves in this film.

Sunao Katabuchi

キッズ賞

KIDS AWARD

- Jury Statement

-

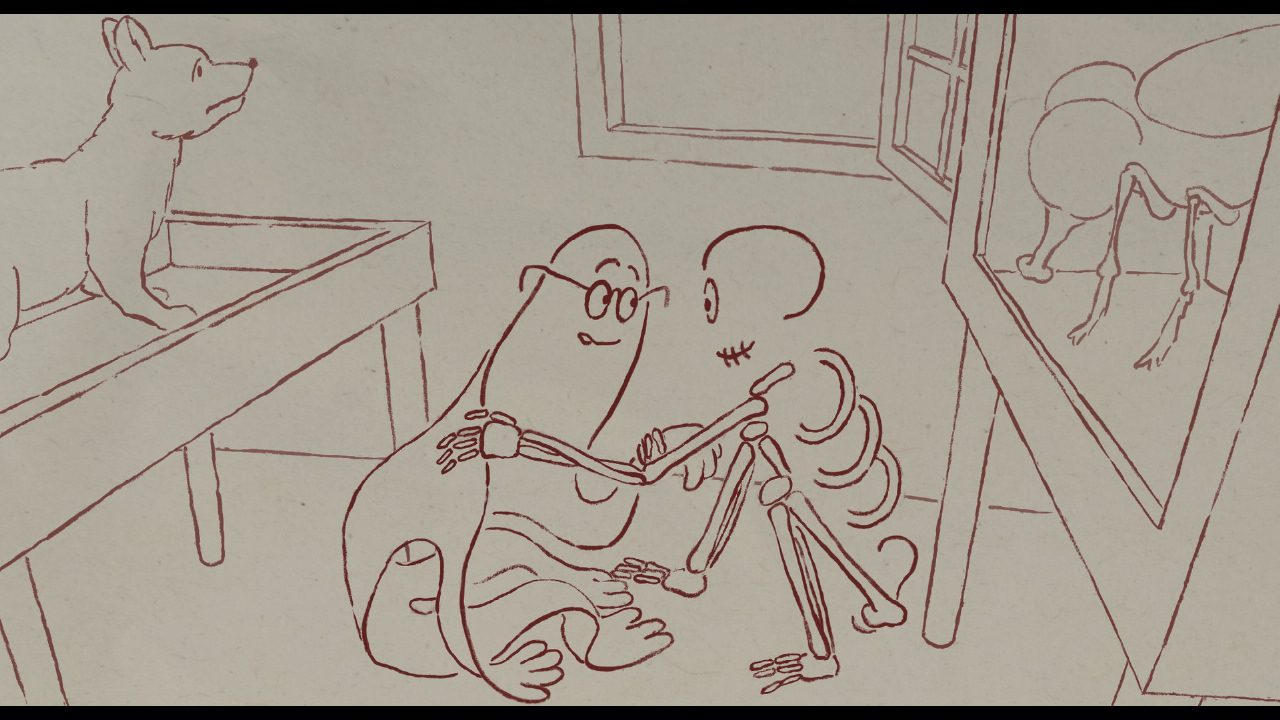

シンプルな絵だけど表情が豊かで音の使い方がすばらしいと思いました。

いろいろなハプニングに遭遇するのですが音で臨場感を出していてハラハラドキドキする場面もあり、とても楽しめました。1人の人間から、ひふとほねがバラバラになる発想や、それぞれの性格が違うので助けあったり協力しあうストーリーがおもしろい作品です。

ベストミュージックアニメーション

BEST MUSIC ANIMATION

スペシャルメンション(樋口泰人)

JURY'S SPECIAL MENTION (HIGUCHI YASUHITO)

スペシャルメンション(依田伸隆)

JURY'S SPECIAL MENTION (YODA NOBUTAKA)

スペシャルメンション(大童澄瞳)

JURY'S SPECIAL MENTION (OOWARA SUMITO)

観客賞

AUDIENCE AWARD

新千歳空港賞

NEW CHITOSE AIRPORT AWARD

- Jury Statement

-

一瞬で世界が変わるような出来事が起こり、それまで何となく触れてきたものの重みを知る。魚のお腹のきらめきのような、若き詩情あふれる人間賛歌の作品です。

外務大臣賞

MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS AWARD

- Jury Statement

-

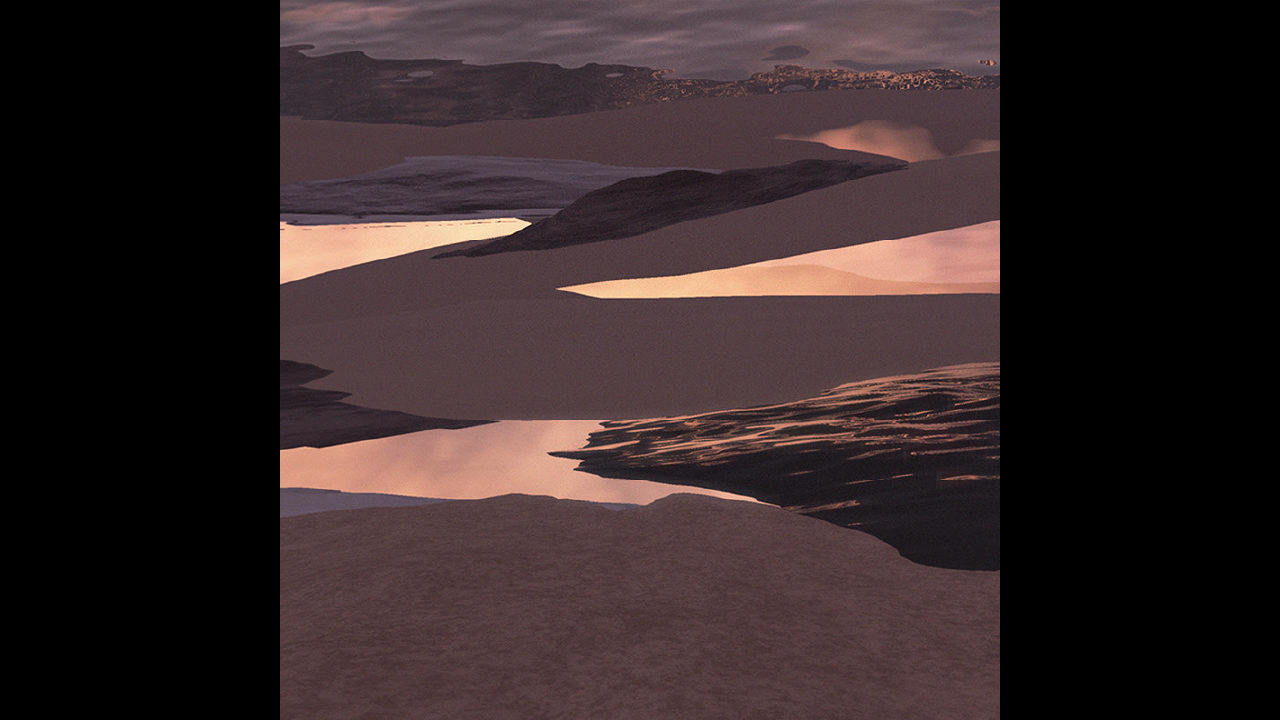

人気なく荒涼とした村の景色が移り変わる様子を、ただ定点カメラでとらえたアニメーションで描くという本作は、スクリーンの端から端まで風が吹いている。この作品の野心と、次第に帯びてくる美しさと時間そのものに、賞賛を贈りたいと思います。

観光庁長官賞

JAPAN TOURISM AGENCY COMMISSIONER AWARD

- Jury Statement

-

実にレトロでシンプルな作風なのに、なんというミラクルと新鮮さ。アニメーション表現はこんなことまでできるという、痛快さと嫉妬すら感じます。

北海道知事賞

HOKKAIDO GOVERNOR AWARD

- Jury Statement

-

平凡な喫茶店を回転する視線で描き、大きな事件ではないが、目線で追いきれないちょっとした変化が好奇心をあおる。卓越したセンスを感じます。

DNP賞

DNP AWARD

- Jury Statement

-

今、なかなか触れ合うことができない日々において、自分の体に触れること、あの人の肌に触れること、憧れの気持ちに触れること。繊細な距離感の、愛おしくてたまらない一瞬がここにあります。

北海道コカ・コーラ賞

HOKKAIDO COCA-COLA AWARD

- Jury Statement

-

「一人になりたいけど離れたくはない」複雑な感情を抱えながら、ミニマルな「私たち」が世界のあちこちで生きている。コミカルで熱きピクセルアートの可能性に出会いました。

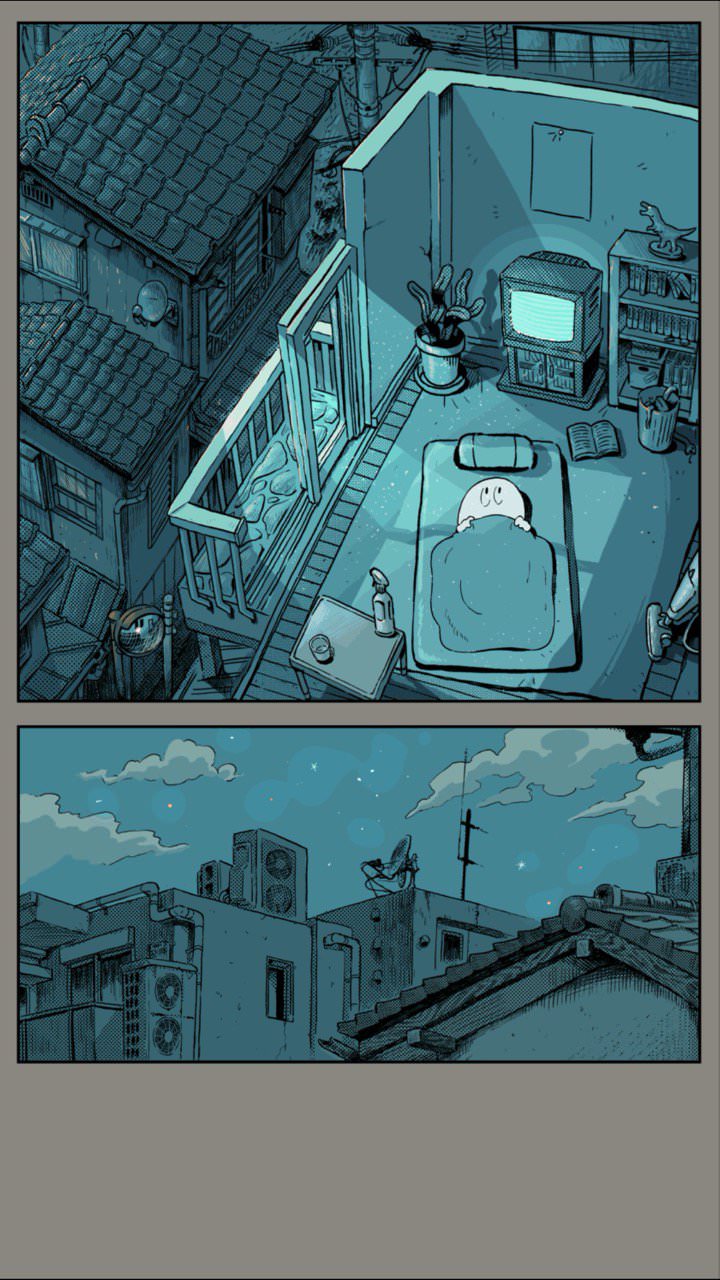

北海道銀行賞

HOKKAIDO BANK AWARD

- Jury Statement

-

寝静まる夜の片隅で、この世のどこかで、もしかしたらこんな楽しいことが起こっているのかもしれない。そう思ってコミックのほんの一コマを、宝物のようにいつまでも見つめたくなるのです。

北洋銀行賞

NORTH PACIFIC BANK AWARD

- Jury Statement

-

四方八方から降りかかる終盤の迫力と、それを後押しする素晴らしい音楽。広くはない部屋で作られたという大きな物語に、こういう冒険が見たかったと拳を握るような思いでした。

サッポロビール賞

SAPPORO BREWERIES SPECIAL AWARD

- Jury Statement

-

画面に映るのはこの世のものではない風景と、こちらを見つめる人物のみ。それだけで何かが起こりそうなざわつきが作品を支配し、見る側もストーリーを組み立てずにはいられない、素晴らしい遊び場をくれました。